SDGsとは

SDGs(エスディージーズ)とは”Sustainable Development Goals”の略称で、2030年までに持続可能な社会を実現するための目標です。2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。

17の目標

1. 貧困をなくそう 1. 貧困をなくそう |

2. 飢餓をゼロに 2. 飢餓をゼロに |

3. すべての人に健康と 3. すべての人に健康と福祉を |

4. 質の高い教育を 4. 質の高い教育をみんなに |

5. ジェンダー平等を 5. ジェンダー平等を実現しよう |

6. 安全な水と 6. 安全な水とトイレを世界中に |

7. エネルギーをみんなに 7. エネルギーをみんなにそしてクリーンに |

8. 働きがいも経済成長も 8. 働きがいも経済成長も |

9. 産業と技術革新の基盤 9. 産業と技術革新の基盤をつくろう |

10. 人や国の不平等を 10. 人や国の不平等をなくそう |

11. 住み続けられる 11. 住み続けられるまちづくりを |

12. つくる責任 12. つくる責任つかう責任 |

13. 気候変動に具体的な 13. 気候変動に具体的な対策を |

14. 海の豊かさを守ろう 14. 海の豊かさを守ろう |

15. 陸の豊かさも守ろう 15. 陸の豊かさも守ろう |

16. 平和と公正を 16. 平和と公正をすべての人に |

17. パートナーシップで 17. パートナーシップで目標を達成しよう |

信和グループの取り組み

今も、100年先も

「人のよろこびを自分のよろこびとする」「人々の豊かな暮らし、社会の進歩発展に貢献する」「永久に進化し続ける」私たち信和グループは、この企業理念をすべての基本として前進してきました。時代の変化とともに価値観は変わります。しかし、いつの時代も安全、快適で豊かに暮らしたいという人々の願いに変わりはありません。

もっと快適に、もっと安全に。

そして、もっと健やかに。

今、社会や人々が、求めるモノやコトを見つめる私たちの目は、100年先を見つめています。

永く快適・安心に暮らせる住まいと技術の継承

■ルネス工法

信和グループでは、国土交通省が推奨する「スケルトン・インフィル住宅」に最適と言われる逆梁工法をさらに進化させ、床下に高さ約60㎝もの空間を生み出す「ルネス工法」を推進しています。信和グループは、ルネス工法受注戸数1位の実績があります(株式会社エス・アイ・ルネス調べ2013年~2018年5年連続実績)。国土交通省が推奨する「スケルトン・インフィル住宅」とは、100年以上長持ちする骨格を持った建物に、注文住宅なみの自由な間取り変更を可能にする住宅システムです。建物をスケルトン部分(骨格・構造体)とインフィル部分(内装・設備機器)に分けており、配管類が床下にあるためメンテナンスがしやすくなっています。例えば15~20年で給排水設備等が老朽化しても、外壁などを解体せずに床下の空間で設備を新しくすることが可能なため、マンションを解体することなく100年以上多くの方々に住み続けていただくことが可能となっています。住まいは、住む人の健康だけではなく、自然環境にも大きな影響を与えています。さらに住宅の性能は、住宅寿命にも関わっています。我々は、住む人が快適で健康に暮らすため、ルネス工法を取り入れることによりマンションの3大問題(収納・遮音性・採光)を解決しています。

収納:床下にある高さ60㎝もの広大な収納スペースを確保し、単身者もファミリーも満足の収納量。

遮音性:床下の空間を確保したことにより、振動や騒音が響かなくなりマンションでも気にせず生活できる安心感。

採光:バルコニーの天井が高いことにより太陽光を多く室内に取り入れることができる採光性の高さを実現。

このルネス工法を取り入れた高性能住宅の普及を目指しています。

▼関連webページ「ルネス工法」

https://www.shinwakensetsu.com/casestudy/renaiss.html

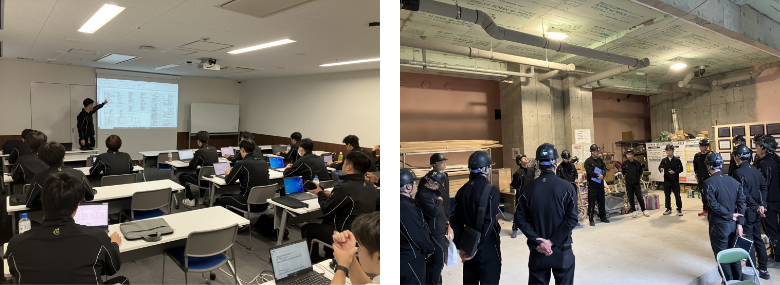

■若手勉強会

建築業界に興味をもつ若者の減少には、以前より行われてきた見て学ぶという方法と現在の若者の学ぶという価値観の相違にあると考えます。そこで、信和グループでは若手勉強会という自分の担当現場以外の現場を見て学べる機会を定期的に開催しています。より多くの現場のことを知り、知識を蓄えることで4~5年で現場所長として独立することを目指しています。この取り組みを経て、地域により良い建物を建設できる現場監督を輩出できるよう人材育成制度を整えています。

地域との共生

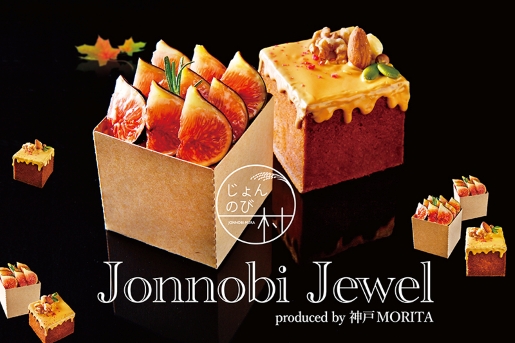

■地方の特産物とホテルのパティシエの技術の融合

ホテルプラザ神戸KARINと新潟県柏崎市の高柳じょんのび村は、都会と地方、相互の長所を活かし短所を補うことで、より広域に良質な商品の販売を行う取り組みを行っています。

新潟県の高柳や柏崎周辺には様々な産物があります。地元の方がそれぞれ創意工夫して加工・販売されていますが、高齢化や過疎化もあり、かつ働き手不足も重なり中々新しい商品が開発できない状況だったそうです。このまま地元の素材を活かさないのは勿体ないと考えておられました。そこでホテルプラザ神戸・KARINが手を差し伸べ、プロジェクトが立ち上がりました。新潟県の特産物を使用したケーキをKARINで製造し、じょんのび村にて販売を行っています。

■地域産業を含んだ宿泊プランの作成・販売

地域とともに発展するため、周辺地域の観光産業と連携し、地域に根差した「体験型プラン」の展開を進めております。(例:六甲山スノーパーク・グリーニア/ながしお農場いちご狩り体験など)

■地産地消への取り組み

・主要特産品(牛乳・野菜・豚肉・鶏肉など)を中心に県内各地域の食材を提供しています。

・県内各地域の生産者と連携を図ることで相互の交流強化に努め、「地産地消」を推進・発信し、生産者の応援、地域の魅力発信で活性化を促しています。

海外支援と技術の共有

■AAF(Asian Architecture Friendship)への寄付

AAF(Asian Architecture Friendship)は、ネパールをはじめとするアジアの開発途上国で教育施設などの建設支援活動を実践する、建築士を中心とした団体です。

竹中工務店大阪本店設計部の有志を中心に設立した民間ボランティア団体で、アジアを中心とした途上国内において、自治体および非政府組織の行う学校等の公共建築に対して建設事業を支援するとともに、必要な調査研究、企画提案、啓発活動等を行い、地域社会の自律的な発展と環境保全に寄与することを目的としています。この活動に信和グループも賛同し毎年寄付を行っております。

▼関連webページ「Asian Architecture Friendship(NPO法人AAFの公式サイト)」

http://aafjpn.org/

▼主な実施事業

(1)学校が不足した地域に、学校を建設する事業

(2)通学・通勤の交通手段がない子どもや教師のための宿舎や食堂等を建設する事業

(3)本や文具、衣類などを集めて寄付する事業

(4)地域に不足している公共施設(病院、役場、交番等)の建設を支援する事業

(5)環境に配慮したまちづくりや植林を支援する事業

(6)その他、この法人の目的達成のために必要な事業

みらいにつなぐ

■子育て支援

現在の日本において、少子化は深刻な問題です。将来の教育費を懸念した経済的な不安は、今日の出生率の低下に少なからず影響しています。「経済的なゆとりがあれば、もっと子どもがほしい」。そんな人々の思いに、我々企業が社会の一員として耳を傾け、向き合い、積極的に支えていくことが、安心して子どもを産み育てられる世の中をつくり将来にわたってより豊かな社会へ発展させていく力になると考えています。

「次世代を担う子どもたちが誕生し、健やかに育つ未来をつくることをサポートしたい」という考えから出産手当をはじめ信和グループでは、子育て世代を厚くサポートする制度を導入しています。

・時短勤務制度(子が5歳に達するまで)

・育児休業(子が3歳に達するまで)

・子ども手当、出産祝い金

▼関連webページ「信和グループ BUILD THE FUTURE-子どもを育て、社会を豊かに-」

https://shinwa-grp.co.jp/_company/index/img/Build-the-future_ShinwaG.pdf

■定年68歳

定年だからと言って、働く場所が限られてしまうことは高齢化社会の大きな問題と考えています。この問題を重く受け止めて、信和グループでは定年を68歳まで引き上げました。さらに希望があればいつまででも働くことができるよう雇用制度を見直しました。多くの知識と経験のある方が活躍できる環境を信和グループはこれからも積極的に整えていきます。

■健康経営への取り組み

定期健康診断・人間ドック・がん検診・婦人科健診を社員、社員の配偶者も含め全額会社負担で実施しています。

冬季には、インフルエンザ予防接種も、社員だけでなくパート・派遣社員・同居家族の方々にも全額会社負担で受診していただけます。

社員や普段社員を支えてくださっているご家族の方にも健康でいてほしいという考えからこのような取り組みを行っています。また、年次有給休暇の取得を促進するとともに、特別休暇も付与(誕生日休暇、配偶者誕生日休暇、アニバーサリー休暇、ファミリー休暇等)することで、充実した休暇を過ごしていただき心身ともに健康的な日々を過ごせるようサポートしています。信和グループは、全社員を家族のように想っています。

すべての人に健康を

■献血活動

血液は、まだ人工的に造ることができず、長期保存することもできません。輸血に必要な血液を確保するためには、一時期に偏ることなく、1日あたり約13,000人の献血が必要と言われています。

日本国内では、少子高齢化等の影響により、主に輸血を必要とする高齢者層が増加し、若い世代が減少しています。

10~30代の献血協力者数はこの10年間で35%(約98万人)も減少しており、少子高齢化が今後ますます進んでいくと、血液の安定供給に支障をきたす恐れがあります。

より多くの方を救うために信和グループでは、積極的に献血活動を行っています。